歯周病治療について

日本人の約80%が患っている

歯周病とは

歯周病とは、歯と歯ぐき(歯肉)の間に歯周病菌が感染し、炎症を引き起こす病気です。初期や中期の段階では自覚症状がほとんどなく、放置されることが多いです。しかし、症状が進むと最終的には歯の土台である歯槽骨(しそうこつ)が溶け、歯を失ってしまうこともあります。基本的には、不十分な歯みがきなどの生活習慣によるものですが、思春期や妊娠、更年期などのホルモンバランスの乱れや、お薬などの服用によって、悪化しやすくなることがあります。

CONSULTATION

こんな場合はご相談ください

- 歯がぐらつく

- 歯ぐきから血が出る

- 歯と歯の間の隙間が気になる

- 食べ物・飲み物がしみて痛い

- 口の中がネバネバする

- 口臭が気になる

当院の歯周病治療

患者さんお一人ひとりに合わせた

適切な治療プランを

ご提供いたします

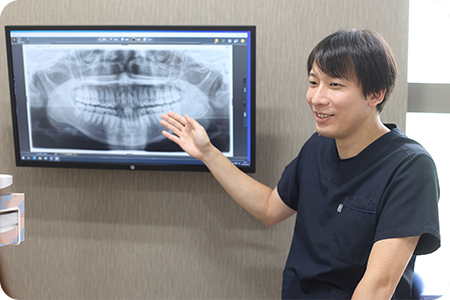

当院ではできるだけ専門用語を使用せず、わかりやすい説明で患者さんにご納得いただいてから治療を開始します。治療では先端設備を使用して、精密で正確な診療を行い、患者さんのお口の状態やご希望に沿った治療方針と予後プランをご提供いたします。

治療内容

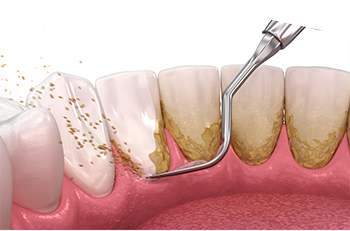

スケーリング

歯周病の原因となる細菌が潜む歯石は、食べかすなどの歯垢が硬化したもので、歯みがきだけではきれいに取り除くことができません。治療ではスケーラーと呼ばれる専用器具を使用し、振動と水流で歯石を除去します。

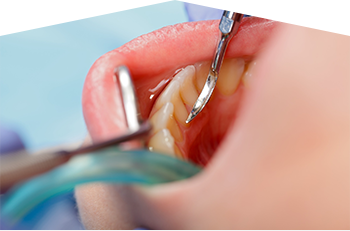

SRP

SRPは、スケーリングとルートプレーニングの2種類の処置を組み合わせた方法です。スケーリングでプラーク(細菌の塊)や歯石を除去し、キュレットと呼ばれる器具を用いて歯の根の汚染されたセメント質や象牙質を除去し、歯の根を滑らかに仕上げます。

再生療法(リグロス)

リグロスは、歯の支えとなっている歯周組織を再生させる効果が期待できる薬剤です。リグロスを使用して再生療法を行うことで、組織の再生を促し、歯周病による歯の抜け落ちを防ぐことができます。

歯周外科処置

歯周外科処置とは、器具が届かない歯ぐきの深いところまで歯周病が進行してしまった場合に、歯肉を切開し歯石を除去していく外科治療です。当院では治療負担を軽減するために、麻酔などを使用しておりますので、ご安心ください。

内服(ジスロマック)

薬を服用して歯周病治療を行う方法です。歯周病菌に対して強い抵抗力を持つ薬を、決められた期間に服用することで、歯周病菌に侵されている歯ぐきの改善が期待できます。主に中等度〜重度の歯周病に効果を発揮するため、歯のグラつきや強い口臭・痛みを感じるかたに適した治療です。